FCFの算定

本記事は『企業価値評価ガイドライン』(日本公認会計士協会 平成25年7月3日改正)の解説記事として作成しており、引用部分はすべて同ガイドラインの内容となります。

事業計画においてキャッシュ・フロー計画まで策定されている場合、FCF(フリー・キャッシュ・フロー)は、下記の計算式で算定できます。

FCF = 営業CF - 投資CF

一方、事業計画において3表(PL・BS・CF)が策定されていないケースも多く、その場合は下表プロセスでPL数値からFCFを導出することが一般的なアプローチとなります。

| 項目 | 算定プロセス |

| ①売上高 | 事業計画値を採用 |

| ②営業利益 | 事業計画値を採用 |

| ③税引後営業利益(NOPLAT) | 営業利益 x (1 – 実効税率) |

| ④設備投資額(CAPEX) | 事業計画値を採用 |

| ⑤減価償却費 | 事業計画値を採用 |

| ⑥運転資本の増減 | 売上高回転期間や原価・販管費(減価償却費除く)回転期間に基づき将来期間における運転資本項目の推移及び増減を想定 |

| フリー・キャッシュ・フロー(FCF) | ③税引後営業利益(NOPLAT) - ④設備投資額(CAPEX) + ⑤減価償却費 ± ⑥運転資本の増減 |

事業計画の予測期間

下記のガイドラインにもあるとおり、事業計画の予測期間は「企業が何らかの定常的な状態にいたるまでの期間」とされていますが、実務的な取り扱いとしては、3年から5年の中期経営計画を採用することが多いといえます。

・将来キャッシュ・フロー等の予測期間

将来無限にわたるキャッシュ・フロー等を正確に予測することは不可能であるため、実務においては、ある時点以降のキャッシュ・フロー等については単純な仮定をおいて終価を計算する。その場合に、予測期間をどの程度の長さにするかが問題となるが、この長さは終価の計算において利用する単純化の仮定が肯定できるように、企業が何らかの定常的な状態にいたるまでの期間とするべきである

WACCの決定

WACCとはWeighted Average Cost of Capitalの略称であり、日本語では加重平均資本コストと表記されます。

WACCを一言で表現すると、DCF法において将来期間のFCFを現在価値に割引計算する際に用いられる割引率と言えます。

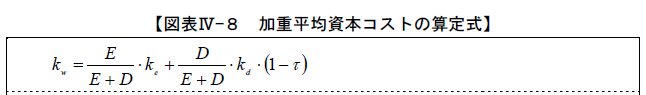

WACCはCAPM(Capital Asset Pricing Model:資本資産評価モデル)に基づき算定されることが多く、その計算式は『企業価値評価ガイドライン』(日本公認会計士協会 平成25年7月3日改正)において、下記のように記載されています。

kw:加重平均資本コスト

E:株主資本価値

D:負債価値

ke:株主資本コスト

kd・(1-τ):負債資本コスト

株主資本価値(E)・負債価値(D)

株主資本価値と負債価値の取り扱いにつき、実務上は下記の2パターンに大きく分かれます。

①株主資本価値・負債価値を個別に算定するのでなく、上場類似企業のDEレシオ(Debt Equity Ratio:負債資本倍率)を将来における想定資本構成として採用する。すなわち、上記算定式の「D ÷ (E+D)」に上場類似企業のDEレシオを当てはめる。

②株主資本価値を循環計算によって算定する。すなわち、WACCを決定した結果として算定される株主資本価値をWACCの計算式に組み込むことにより循環計算を発生させた上で、一定の計算回数により値を収束させる。また、この場合、負債価値については算定対象会社の有利子負債残高を用いることが多い。

株主資本コスト(ke)

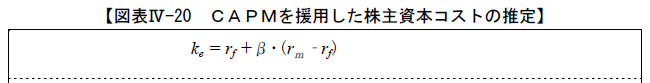

CAPMを援用して資本コストを推定するモデルとして、ガイドラインでは下記の計算式が掲載されています。

ke:株主資本コスト

rf:安全利子率

rm:市場収益率の期待値

β:個別株式のベータ

上記より、株主資本コストを算定する際のパラメータは下記3点となります(この他のリスク・プレミアムを考慮する場合は後述)。

①安全利子率(rf)

安全利子率はリスクフリー・レート(Risk Free Rate)とも表現されるパラメータであり、算定対象会社が日本国内企業である場合は、財務省が公表している長期国債利回りを採用することが多いです。

また、長期国債の採用に関する明確なルールは存在しないものの、実務上は評価基準日時点の10年物長期国債の利回りが参照されることが多いと言えます。

②市場リスク・プレミアム

市場リスク・プレミアム(マーケットリスク・プレミアム)は、株主資本の算定式において、

(rm – rf) = 「市場収益率の期待値」 - 「リスクフリー・レート」

であらわされており、株式市場の収益率とリスクフリー・レートの差として計算されます。

市場リスク・プレミアムについては情報提供会社から購入可能であり、株価算定実務の多くにおいては『イボットソン・アソシエイツ 資本コスト関連データ』として販売される「日本のエクイティ・リスク・プレミアム」が用いられます。

③β(ベータ)

β(ベータ)とは、株式市場の変化に対して、個別株価がどの程度変化するかを表す係数です。

例えば、株式市場全体のリターンが10%上昇したときに個別株価も10%上昇したら、この銘柄のβは1.0とされます(5%上昇ならβは0.5)。逆に、同じ状況で個別株価が10%下落したら、この銘柄のβは-1.0と計算されます。

β計算に関する明確なルールは存在しないものの、実務的に採用されることが多い項目とともに下記に算定パラメータを記載します。

■収益率の計算(日次 or 週次 or 月次)

実務上は週次が一般的

■株価の収集期間

実務上は2年から5年程度の期間とする場合が多い

■採用する株価指数

算定対象が国内会社の場合はTOPIXが一般的

その他、βに関する実務上の論点および一般的な取り扱いも下記に整理します。

■修正βの採用有無

修正β = 未修正β x 2/3 + 1/3

で定義されます。「修正」とついているものの、計算式は未修整βに対して掛け目を入れる構成であり、必ずしも修正βが未修正βより正しいことを意味するものではありません。そのため、実務上は評価機関の判断により修正β・未修正βのいずれも採用されています。

■決定係数の検討

類似上場企業の選定において、決定係数が低すぎる銘柄を除外すべきという考え方もある一方、決定係数が低くても事業類似性が高い等の状況も発生するため、必ずしも機械的に決定係数による判断を行うわけではありません。

負債コスト kd・(1-τ)

WACCの算定式を再掲すると下記の通りのため、残されたパラメータは負債コストとなります(ガイドラインでは負債コストに「1 - 実効税率」を乗じたものを「負債資本コスト」と表記)。

負債コストの算定アプローチは主に下記2パターンに分かれますが、いずれもPL支払利息をBS有利子負債残高(借入金・社債等)で除して計算するという基本的な考え方は共通しています。

①上場類似企業の平均負債利子率を使用

②算定対象企業の負債利子率を使用

実務的に一般的な対応としては①を採用することが多いですが、株主資本コストを循環計算により算定した場合、あるいは上場類似企業の平均負債利子率が算定対象の実態と大きく乖離する場合などは②の適切性を検証した上で採用するケースもあります。

リスク・プレミアムの検討

上記にてCAPM(資本資産評価モデル)に基づくWACCの基本的な算定は完結しますが、実務上は、完全市場を前提とするCAPMには織り込まれない追加的なリスク・プレミアムを資本コストに対して付加することも多く、その代表的な内容は下記となります。

サイズ・プレミアム

サイズ・プレミアムとは、算定対象の企業規模(サイズ)により追加的に発生するプレミアムであり、一般的に小型株の方が大型株よりボラティリティ(株価変動)が大きく、その結果、リスク・リターンも大きくなるという根拠により設定されます。

サイズ・プレミアムについては情報提供会社から購入可能であり、株価算定実務の多くにおいては『イボットソン・アソシエイツ 資本コスト関連データ』として販売される「日本のサイズ・プレミアム」が用いられます。

なお、当該データにおいては10分位と3分位の設定があり、さらに10分位は10-aおよび10-bに細分化されるため、特に算定対象のサイズが小さい場合はどちらを適用するかに裁量の余地がありますが、より集約された統計値である3分位が採用されることが一般的と言えます。

カントリー・リスク・プレミアム

カントリー・リスク・プレミアムとは、クロスボーダー取引(特にカントリーリスクが高いと考えられる新興国が関連する取引)において追加的に発生するプレミアムを指します。

考え方はいくつかあるものの、実務上は情報入手の簡便性や解釈可能性の高さ等を考慮してDamodaranモデルを採用することが多いと言えます。

また、クロスボーダー取引の場合、下記項目も追加的に検討する必要があります。

・通貨換算方法(フォワード・レート法 or スポット・レート法)

・インフレ率の差異調整

固有のリスク・プレミアム

上記ではカバーされないリスク・プレミアムが「固有リスク・プレミアム」として付加的に考慮されることもありますが、明確な根拠に基づかないことも多く、算定機関により解釈が分かれているのが実状と言えます。

非流動性ディスカウント

非上場企業に関する株価算定の実務上、非流動性ディスカウントとして、算定された株式価値から20%~30%程度をディスカウントすることがあります。

これは評価手法にもよりますが、基本的には流動性が十分に担保されている前提に基づき評価された株価は、非上場企業にそのまま当てはまらないことを根拠にしています。

すなわち、非上場企業の株式は流動性が低いため、売却コスト(売却先の選定・交渉・契約等のコスト)が発生するはずであり、これを価値のマイナスとして捉えるべきという考え方が根本にあります。

非流動性ディスカウントの扱いについては2015年に判例も出ており、当該判例の要旨を3段階でまとめると、下記のようになります。

①非上場企業において、会社法785条1項に基づく株式買取請求(吸収合併に伴う反対株主の株式買取請求)がされ、

②裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に、

③非流動性ディスカウントを行うことはできないと解するのが相当である。

当該判例を前提とするのであれば、株式買取請求に基づく株価算定を収益還元法(インカム・アプローチ)で実施する際には非流動性ディスカウントを考慮しないのが相当な取り扱いと言えます。

一方、判例は上記以外のシチュエーションに言及しているわけではないため、株価算定の手法や算定対象会社の状況によっては非流動性ディスカウントを考慮する余地があるものと考えられます。